الإبل في حياة الشعب الصحراوي .. تنبئك بثقافة عربية واسلامية عريقة.

يقول الخالق في محكم تنزيله “أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت” صدق الله العظيم .

هكذا جاء ذكرها في كتاب لا ريب فيه، كتاب يبين قدرة الخالق الذي له في كل شئ آية، فهو الذي وهب لنا العقل لنتبين جوانب الإعجاز في كل ما حولنا ولندرك مدى بديع صنعه في مخلوقاته، فسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. بديهي جدا أن يكون الإنسان الصحراوي المسلم ممتنا، حامدا، شكورا لما يجود به الخالق عز وجل من نعم وخيرات على عباده وطبيعي جدا أن يستغلها خير استغلال بما يعود عليه بالنفع والفائدة مع مراعاة ما للراعي على الرعية من تدبير واهتمام ، والإبل هبة من الله في الأرض، قد يكتشف الإنسان عند التعايش معها والاحتكاك بها الكثير من الأسرار والخفايا التي تجعلها محل إعجاز وإعجاب في نفس الوقت بالنسبة له .

“كتالة الفاع” هكذا يسميها الصحراويون تحببا وتفخيما لها ولملكيتها، فمالكها من الصحراويين الأوائل، يعد غنيا ثريا، كريما سخيا، عطوفا رحيما واسع الباع صبورا جلدا، عالي الهمة من شمائله السماحة والوفاء، والتقدير والثناء، وكل ذلك هو نكهة خاصة مستخلصة من الدين الإسلامي العظيم الذي ميز الحياة الصحراوية القديمة .

لهذا يسعى كل صحراوي إلى ملكية الإبل وكسبها، أسوة بمن سنحت لهم الفرصة بتحقيق ذلك، وتوفرت فيهم هذه الخصال الحميدة، والمزايا المفيدة، التي هي مدعاة للغيرة والتفاخر النبيل، بل وموضع اعتبار بالدرجة الأولى بالنسبة للإنسان الصحراوي، الذي يعمل في دنياه على تحقيق الخير مرضاة لله وكسب ود عباده وعساه يلقى ثوابا لذلك في آخرته .

تعد الإبل ذات السنام الواحد من اكبر الحيوانات الموجودة في الصحراء الغربية على الإطلاق وهي تنتشر في كل ربع من مرابعها تجوبها طولا وعرضا، “سارحة أو مسروحة” أي هائمة لوحدها أو برعاتها، بحثا عن أماكن الكلأ والماء في أرض معظمها صحاري وقفار، وتتأثر دوما بتعاقب الفصول الأربعة من السنة، وما ينجر عنها من تغيرات في الطبيعة، تكون تارة إيجابية، وتارة أخرى سلبية على حياتها .

إن الطبيعة الصحراوية تختلف من زمن لآخر حسب مناخها المتقلب، ففي زمن تتناغم فيه السماء مع الأرض على أوتار الغيث المتهاطل، تلتحف هذه الطبيعة بساطا اخضرا من مختلف النباتات، في الوقت الذي يزداد فيه منسوب المياه في باطنها، وتنتشر البرك والبحيرات على سطحها ، في ظروف كهذه تعرف الإبل تحولا كبيرا في حياتها فتزداد سمنة ونماء، مشكلة فسيفساء جميلة مع تلك الطبيعة الخلابة، يتمتع كل صحراوي بمنظرها وهي ترعى، وبفوائدها الجمة وهي في أحسن أحوالها، هذه العوامل مجتمعة تنعكس على حياة الإنسان الصحراوي البدوي بموفور الصحة وبالخير العميم والرزق الوفير.

وكأي كائن حي، تحتاج الإبل في حياتها إلى الماء والمأكل، غير أن هذه الحاجة لا تجعلها تميز إن كان الماء عذبا أو مالحا، صافيا أو ملوثا، خاصة في أوقات الحر الشديد، يوم تتلظى الرمضاء، و يتراى السراب أكذوبة، قد تدفع بها إلى الهلاك، هذه الحاجة أيضا لا تجعلها تميز بين النباتات الخضراء، وتلك الحشائش اليابسة، إذا ما اجتاح الجفاف مواطنها وحدق الخطر وأصبح الموت محتوما .

لهذا “ترزن” الإبل، أي ترعى وتقتات على ما قد تجيد به الطبيعة الصحراوية في أي فصل من فصول السنة، هذا كي تضمن وجودها وبقاءها على قيد الحياة، ولكن ذلك لا يمنع ملاكها ورعاتها من اختيار المرعي والمرتع اللائق بها، ولعل “البواه”، أي الرجل الذي يقوم بتمشيط الأرض في كل اتجاه، قبل أي رحيل، بحثا عن أماكن الكلأ والماء ، هو الذي يختار المكان المناسب للرعي والإقامة “مكان لعزيب”. الذي يدوم المكوث فيه بقدر ما يوفره من مياه وبقدر ما هو عليه من خضرة .

ويعرف عن الإبل ذات السنام الواحد، والتي تتواجد بكثرة في بلاد الساقية الحمراء ووادي الذهب، أنها من أكثر الحيوانات صبرا ومقاومة لظروف الصحاري والقفار، التي قد تتواجد بها “همال” أي دون رعاة . وفي السنين العجاف تظل الإبل مقاومة تنشد الحياة، تتحمل حر الصيف اللافح ، وبرد الشتاء القارس دون عناء كبير، بل وتمضي على الظمأ أياما، وتبيت على الطوى ليال في الأوقات العصيبة إلى أن يفرج الله كربتها.

تدخر الإبل في أحشائها وعلى ظهرها كتلة من الدسم، ولعل “الذروة” أي السنام المحدودب على ظهرها، هو احتياطها، وخزينتها للمجهول، بالإضافة إلى ما ترتوي به من المياه التي تبقى طويلا في سائر جسدها وعندما يحل الجفاف تنقلب الأرض رأسا على عقب، بقول الصحراويين “العام أمعنكر”، الشئ الذي يجعل مالكيها في حالة من الذهول والحيرة في أمرها، لان حالها من حالهم، وفي حال كهذه تبدأ الإبل بفقدان كل مقومات الحياة تدريجيا ، كلما زادت الأحوال سؤا وتدهورا وحين ذاك تصبح الحياة على كف عفريت، فلا سماء تمطر ولا نباتات تنمو، ولا حشائش تصمد وكل ما في الأرض قد تتداوله الناس في خبر كان .

من لم يحتط لمثل هذه الظروف العاتية من كاسبي هذه الحيوانات الأكولة يظل أسيرا للمجهول ومجريات الزمن الغادر، أين تصبح الأحوال خبطا عشواء من تصب تمته ومن تخطأ يعمر إلى مشيئة الخالق، فكيف ستكون حال الإبل ومالكيها في وقت كهذا يا ترى ؟.

إن الإنسان الصحراوي البدوي المنمي لهذه الثروة الثمينة، لا يمكن أن يخفي تأثره بأحوالها السيئة، فبدون شك أن الإبل في مثل هذه الأوقات العصيبة تأخذ منحنا حياتيا تنازليا، يبدأ بنفاذ السنام واحتداد الظهر وبروز الأضلاع وينتهي بالتداعي والانهيار لهذه الأبدان الكبيرة، حينذاك يدب الوهن في أوساطها وتصبح غير قادرة على الوقوف وبالأحرى السير لتقتات على ما قد يحالفها من هشيم الزمن الردئ ، الذي لا يسمن ولا يغني من جوع .

ما أن ينتشر العجز في أوساطها، ويشتد العوز بين أصحابها، و تتراى الفرائس هنا وهناك، حتى يصبح المنظر مخيفا ومزعجا للغاية بالنسبة للملاك والرعاة على حد سواء، ولعل عزاهم في ذلك هو أن الله مثلما يأخذ قد يعطي، وبالتالي فان اليأس من رحمة الخالق لا يعرف طريقه إلى قلوبهم مهما كانت المصائب والنكبات .

من الصحراويين من يضيع بعضا من إبله في الفيافي والقفار الشاسعة جراء إهماله لها أو عدم تفقدها في الوقت المناسب وتلك طامة أخرى، قد تدفع بالمالك إلى ما يعرف “بالديارة” أي البحث عن الشوارد في مختلف الأماكن وهناك خياران في ذلك، إما أن يشد الرجل الرحال للبحث عنها في مختلف الأماكن وعند رؤيته على بعد من طرف الرعاة أو سكان البدو وهو ممتطيا جمله يقولون فيه “هذا أبجاوي جاي” أي أنه قد يكون “ديار” أي باحثا عن ضالة له ، وهنا قد تطول غيبته بقدر مدة الضياع، التي فقد فيها “زايلة أو أزوايل من يبلو” ، أي رأس أو أكثر من إبله لان تلك المدة كافية لجعلها تقطع مسافات بعيدة بحثا عن المأكل والمشرب في أي اتجاه تستهويها رائحته .

ويبقى الخيار الثاني هو أن يقصد صاحبنا المناهل المألوفة لشوارده مباشرة، وهناك قد يحالفه الحظ في إيجادها ، وان لم يجدها فعليه أن يمكث منتظرا قدومها للشرب، وقد يطول انتظاره هناك أيضا إلى أسبوع أو أكثر، وهي المدة التي يمكن أن تقضيها الإبل دون حاجة إلى الماء، خصوصا إذا كان الجو باردا أو معتدلا، أما إذا كان الجو حارا فقد تمضي اقل من ذلك، وتعود أدراجها إلى حيث تشرب دائما .

على المناهل عادة تتوافد الشوارد من كل حدب وصوب فعل الرجل “الديار” أي الباحث عن جماله أو نوقه يجد ضالته هناك أو يسمع خبرا عنها في مكان ما، أو على الأقل يعرف إن كانت سالمة أم ميتة ومعروف لدى الصحراويين أن الإبل تستدل بكبيرها الذي غالبا ما يكون فحلا قويا تغلب على أترابه أثناء الصراع على الإناث، “امخول” أو” أجمل ألبل”، وهو الذي ينحو بها وجهة أماكن الماء ويسوقها أحيانا إلى مراتع غناء في الأودية والشعاب وفي السهول والوهاد التي قد تظل على بعض الاخضرار الدائم طوال السنة .

وفي موسم التزاوج يخضع “أمخول” أي فحل الإبل إناث قطيعه إلى التزاوج معه واحدة واحدة في كل مرة، وهذا بعد أن يصدر هديرا يخرج في أثنائه بالونا أحمرا من بين فكيه يعرف عند الصحراوين بـ”الكشكوشة”، مما يجعل الفحول المنهزمة أثناء الصراع على “أنياك” أي النوق تفر وتترك متسعا له دون اقتراب .

والناقة التي يتم لقاحها يسميها الصحراويون “عشرة” وتعرف في بادئ الأمر عندهم بتحريكها لذيلها في وجه كل فحل قد يعاودها التزاوج وهذه الإشارة مفهومة أيضا لدى كل “أمخولن” أي الفحول، بمعنى أن الناقة “العشرة” لا تقبل التزاوج ثانية. وتمضي الناقة حولا كاملا حتى تضع وليدها، عندما تصبح على وشك الولادة ، تخلو بنفسها عن بقية القطيع ، وفي هذه الحالة يقول الصحراويون أنها “أمجوكر”، أي أنها أصبحت على وشك الولادة، في مكان هادئ، دافئ وملائم قد تضع هذه الناقة وليدا واحدا وان وضعت أكثر من ذلك فتلك سابقة نادرة جدا عند أهل الصحراء .

عند الولادة تقوم الأم بلعق صغيرها وتنظيفه من “أسلا” أي بقايا المخاض التي تبقى عالقة بالمولود بعد أن يجف الصغير، يبدأ في”الطاييح” أي في محاولة للوقوف تارة وللمشي تارة أخرى ، وبعد أن يصبح قادرا على ذلك، يبدأ في الرضاعة والسير بخطوات تتعثر في كل مرة ، ومع مرور الوقت يشتد عود الصغير ويصبح أقوى من ذي قبل وهنا يبدأ مشواره في الحياة رفقة أمه ومع بقية “القطعة” أي القطيع .

وتحن الناقة إلى وليدها كلما فقدته أو توارى عن نظرها وتعبر عن ذلك بالرغاء الخفيف والمتكرر وهو ما يدعوه الإنسان الصحراوي “التحنان” أي ذاك الصوت الرخيم، الذي يظهر لهفتها وحنينها على فصيلها. ويسمي الصحراويون ولد الناقة حديث الولادة “أحوار” وهو في نموه يمر بمراحل عديدة تشكل أجيالا متتالية حسب “السن” أي العمر ، يعرف بها قدر وقيمة كل صنف من أصناف الإبل ، ويكون ترتيبها بدءا بالولادة وانتهاء بالعتي على النحو التالي : “أحوار، بلبون، مخلول، حك، أجدع، أثني، أرباع، أسداس، كارح أو عود وهو الذي بلغ من العمر عادت.

هذه التصنيفات لم تأت من فراغ، بل أملتها المعاملات التجارية القديمة آنذاك، والتي كانت تقوم على المقايضة ، فأن يشتري احدهم جملا كبيرا مثلا، يتعين عليه دفع عدد من جيل يليه “أرباع، أسداس” مثلا، أو عدد وتكملة من جيل آخر اصغر من ذلك “بلبون، أو مخلول” مثلا، وهكذا مع بقية المعاملات سواء تعلقت بالحاجة إلى الإبل، أو بالحاجة إلى أغراض أخرى يكون ثمنها، أو عددها مساويا لرأس أو رؤوس من جيل معين .

وتحظى الإبل بمكانة كبيرة عند الصحراويين وخاصة البدو الرحل منهم ، وهؤلاء هم أكثرا لناس احتكاكا بها وتمرسا على كل ما يتعلق بها “كالنوش” وهو مطاردة يقوم بها الرجال للمسك بذيل البعير أو البكرة مثلا لقصد معين، قد يكون لوضع علامة أو للتأديب أو للنحر أو لغير ذلك ، وهذا لأمر قلما ينطبق على “أشوايل” أي النوق التي تدر لبنا ، فغالبا ماتكون هذه النوق “أمهدنة ” أي مؤدبة ولاتبدي أي حراك عند اللجوء الى ” التحلاب ” وهو عملية استخراج الحليب من ثدي “الشايلة” أي الناقة الحلوب وعادة ما يقوم به شخصان، أحدهما يمسك القدح والآخر يحلب بيديه الاثنتين .

أما “التشمال” فهو السر في الحصول على لبن وفير ، حيث يوضع “أشمال” الذي هو نسيج، على ثدي الناقة “الشايلة” أي الناقة الحلوب، وذلك لمنع “لحوار” أي الفصيل من الرضاعة. اما “الكيد” أي القيد، وهو حبل مفتول بطول أقل من المتر، في أحد أطرافه عين، وفي طرفه الآخر كرية، يلف حول ساقي الجمل الأماميتين لجعله “يتنسفل” أي يسير ببطء، وفي حدود الرؤية لصاحبه .

و”لعكال” أي العقال، وهو حبل مفتول يصل إلى نصف المتر تقريبا، يلف بإحكام حول إحدى أرجل الجمل الأمامية، عندما تكون مثنية في وضعية البروك، وذلك لمنعه من التحرك والوقوف ، ايضا هناك “لعران”وهو تثبيت الرقبة من الأعلى مع الرجلين الأماميتين، وأثناء وضعية البروك منعا للوقوف ، يوجد كذلك”الدير” وهو حبل يوضع من تحت رقبة الجمل ليمنع الحمولة من الانزلاق إلى الخلف .

و”أذنابة” وهو حبل يوضع من تحت الذنب ليمنع الأمتعة من الانزلاق إلى الامام و”لخزامة” وهي الزمام الذي يقاد به الجمل، ويلعب دورا هاما في التحكم فيه وتوجيهه أثناء الركوب ولقد أملت ظروف الصحراء هذه العلاقة الوطيدة، بان جعلت الإنسان الصحراوي يتعامل مع لإبل بشتى الطرق اللائقة بكل متطلبات الحياة التي تجمعه بها، فكانت غاياته في الحياة، تملي عليه استغلال الإبل في أكثر من شئ .

في القديم كانت الإبل هي سفينة الصحراء، فهي التي تحمل الزاد والمتاع أثناء الترحال، وهي التي كانت تجلب التجارة على ظهورها من أماكن شتى وبعيدة في الغالب، فعرفت قوافلها عند أهل الصحراء “باكبار” وهو مجموعة جمال في تتابع يربط بعضها ببعض وتقاد بزمام واحد، وقد تكون محملة بمختلف مغتنيات السوق والكثير من الأشياء الرائجة التي تمليها صفقات المقايضة والتبادل التجاري آنذاك.

كما تستعمل الجمال لجلب الماء من الآبار والمنابع البعيدة ، وهو مايعرف “بارواية ” ، كذلك يقام عليها ما يعرف “بارباط” و هذه طريقة لا يقام بها إلا في الحالات التي تشرب فيها ابل أو أكثرمن منهل معين ، أوعندما تكون الدلاء كبيرة و البئر عميقة جدا، وتقتضي نصب خشبة بفرعين إلى جانب فوهة “الحاسي” أي البئر، ووجود بكرة بين هذين الفرعين، تمر عليها حبل الدلو المثبتة بجمل “أرباط” الذي يجر الدلو من حبلها ذهابا للصعود من قاع البئر، ويتركها إيابا حرة في الهبوط إليه .

من الصحراويين من يسهر على تنمية هذه الثروة الثمينة لألفته معها، ولأهميتها ولما قد يجني من أرباح طائلة من ورائها، فتتكاثر لديه، وتصبح في كل عام أكثر من ذي قبل وهذه الزيادة في أعداد الإبل، لم تنسي الصحراويين منذ القدم في إخراج زكاتها، أو الجود بها على سبيل الإعارة، أو على سبيل العطايا والتملك أحيانا للفقراء والمساكين، ولعابري السبيل وذي القربى والغارمين من عباد الله المستضعفين . كما لم تثنيهم عن روح الكرم، ومراسيم الضيافة، وحسن الاستقبال لأي قادم كان، وقد يتجلى ذلك في تقديم حليبها، أو لبنها للضيوف، أو النحر منها في بعض الأحيان لإقامة المآدب على شرف “الخطار” أي القادمين والزوار .

قديما يدفع “أصداق” أي مهر المرأة من الإبل، والعدد المطلوب منها في هذا المهر، أو في هذا “أصداق”، يفصل فيه أهل البنت أو المرأة المخطوبة، وقد يحدد بصنف معين من الأصناف الموجودة وقد يراعى في ذلك أيضا مدى التوافق بين أهل العريس والعروس وهذا ما يجعل المهر غير ثابت لدى الصحراويين على عدد معين من الإبل، ولكن في كل الأحوال، ينبغي أن يكون من ضمن هذا المهر”أجمل الخيمة” أي ذاك الذي يحمل الخيمة وأغراضها، هذا بالإضافة طبعا إلى “أجمل لمسامة” أي الجمل الذي يشد عليه هودج العروس أو المرأة في ما بعد الزواج .

جرت العادة عند الصحراويين، بان يشرع الرجال في النحر عنوة بيوم الزفاف أو يوم العقيقة أو بقدوم جمع من الشيوخ الأكابر لإقامة صلح معين أو لثلة من أصحاب الرأي السديد والشأن الكبير في دراسة موضوع ما، أو احتفاء ببعض الأعياد والمناسبات المختلفة .

والنحر يقتضي “كعم أزايلة” أي لي رقبتها وتثبيتها من الرأس نحو الذيل من الناحية اليسرى وتكون حينذاك في وضعية البروك، هذا بالإضافة طبعا إلى تثبيت أرجلها وتوجيهها نحو القبلة وما على الناحر بعد ذلك سوى أن يصلي لربه وينحر، على أن يتعاون الجميع فيما بعد على سلخها وتقطيعها إربا إربا.

وفوائد الإبل كثيرة، وقد لا تحصى عند الصحراويين، ففي كل مرة تزداد اكتشافا وتكثر، إذ يأتي لبنها في المرتبة الأولى من حيث القيمة الغذائية، والفوائد الجمة إذ كان الصحراويون القدامى يفضلون شربه حليبا بدل تناول العشاء، كما كانوا يصرون على شربه في الصباح “أفريك” أي لا هو حليبا ولا هو حامضا، وتناوله “أمطعم” أي حامضا بعض الشئ قبل الشاي في أوقات الظهيرة، وفي المساء، هذه قيمة غذائية وصحية أيضا، كون شربه باستمرار يمنع الإصابة بمرض الكلى، وببعض الإمراض التي تصيب الرئتين والقلب أحيانا.

ويعتبر لحم الإبل مهما أيضا من حيث القيمة الغذائية، إذ يمنح الجسم مناعة وقدرة على التحمل، كما يعالج نقص الدم في الجسم، وذلك بشرب المريض لما يعرف عند الصحراويين بـ “مرقة العركة” وهي عبارة عن قطعة لحم تقطع إربا ويصب عليها ماء ساخنا إلى درجة الغليان، لتعطي ذلك المرق بعد عزل قطع اللحم عنه وتعد كلية الإبل من أهم أعضائها في العلاج، إذ أن تناولها بعد أن تشوى شيا خفيفا، يساعد في درء الكثير من احتمالات الإصابة ببعض لأمراض الخطيرة كالكبد وبوصفير وغير ذلك .

اما سنام الإبل فهو ايضا لايستهان به في علاج مختلف آلام الصدر ، فبتقطيعه وجعله يغلي في إناء على نار هادئة حتى الذوبان، يصبح بعد برودته ابيضا جامدا، ويعرف في هذه الحالة “لودك” الذي يتناول المريض بعضا منه صبيحة كل يوم قبل أي شئ آخر، ويفضل شرب كاس شاي ساخنة بعده في كل مرة .

وبوال الإبل مفيدة للغاية هي الأخرى في مختلف العلاجات المتعلقة بالأحشاء، فغالبا ما يعاني أي شخص من مكامن تعلق في بطنه، وخاصة في معدته أو في أمعائه أو لوجود تقرحات داخلية في هذه الحالات تكون أبوال “لعشار” من الإبل، أي الحوامل منها، مفيدة للتداوي، وذلك بشربها غداة تبول الناقة، كما تكون مفيدة أيضا في غسل الجراح والحروق، وبعض التحببات التي تظهر على البشرة .

علاوة على أهمية الإبل في صحة الإنسان، فان دورها في مستلزمات الحياة لا يستهان به أيضا عند الصحراويين، فقديما استعمل وبرها في صناعة الخيام، والحبال و”لغرا ير” وهي أكياس كبيرة يوضع بداخلها القمح أو الشعير، وبعض الأغراض الأخرى . من جلدها تصنع “التيزياتن” وهي حقائب كبيرة تعد لحمل الكثير من الأغراض المختلفة، و”المزود” وهو شكل مستطيل لحمل الأمتعة، هذا علاوة على استعمال جلد الإبل في ثبيت أجزاء الراحلة، و”امشغب” أي الهودج، و”لحرج” وهو وسيلة تقليدية أخرى توضع تحت “أمشغب” لتثبيته على ظهر الجمل، وغير ذلك من الاستعمالات .

وفي القديم كان الإنسان الصحراوي يلجأ إلى الزراعة في بعض الفترات من العام، فوجد سندا قويا في الإبل، بجرها لذلك المحراث الخشبي، الذي صمم بشكل يوافق الجمل في التحرك وفلاحة الأرض . والإبل لكبر حجمها وتعدادها أحيانا وتنوع ألوانها طبقا للتسميات التي يطلقها الصحراويون عليها من “أزرك، اخضر، ابيض، اصفر، أحمامي ، أشعل”، تتراى للناظرين من مسافة بعيدة وهي “تسرح” أي ترعى متناثرة هنا وهناك، تعانق شجر “الطلح ” وهو نبات شوكي متوفر في الصحراء الغربية بكثرة، وتقتطف من الحشائش والنباتات ما يسد رمقها، وهي الأكولة التي لا تمل مهما طال رعيها. ولطالما هز هذا المنظر الأخاذ مكامن الوجدان لدى محبي هذا الحيوان، بل وحرك قريحة الشعراء الذين انشدوا بطلاقة في أوصافه وفوائده أشعارا ، فتناقلت الناس عنهم “الكيفان واطلع” أي الأبيات والقصائد، التي تغنى بها المطربون والمطربات بنغمات أطربت النفوس، وأبكت كل من يشده الحنين إلى مآثر الأسلاف وروائعهم .

ويعتبر الإنسان الصحراوي أن زينته من زينة مركوبه، لهذا تجد الرجال والنساء يتباهون بجمالهم، كلما أضفت عليهم الراحلة أو امشغب وما تعلق بهما، تلك اللمسة البهية التي تزيد جمالهم شيوعا وإعجابا خاصة عند ذاك التباري الذي يلتحم فيه الراكب بمركوبه مشكلا انسجاما رائعا يقول فيه “البيظان”: أفلان اركوبو زين، او حالتو تمسح شي عن لخلاك”. هذا التباري يسميه الصحراويون “اللز” أي سباق الإبل ، الذي يبدي فيه كل راكب نشوة عارمة ورغبة جامحة للفوز بذلك “البند” ، الذي هو قطعة قماش غالبا ما تكون مكونة من لونين هما الأبيض والأسود ، وهذه يمسكها الجمهور المتواجد عند خط الوصول من كل أطرافها . وفي جو تظلله الغبطة والسرور وتكثر فيه الصيحات وتعلو فيه الزغاريد مع كل تلويحة بذلك البند، وتشتد الحماسة وتزداد رغبة المتسابقين ولعا بالفوز، فالكل يعض على أصابعه وينتظر إشارة الانطلاق على أحر من الجمر ، وينطلق السباق ويشق ذلك المنظر الأخاذ طريقه إلى القلوب، ليكون الفائز في الأخير عند كل صحراوي كساب هو الابل بلا منازع .

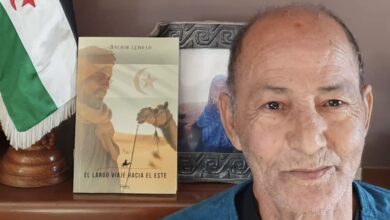

بقلم : محمد حسنة الطالب